革新的技術実証1号機搭載実験

深層学習を応用した革新的姿勢センサの開発

Deep Learning Attitude Sensor

DLAS Project

Top > 研究目的

超小型衛星を用いた新しい宇宙科学の実現

「宇宙開発」というと最先端技術と認識される方が多いのではないでしょうか? しかしながら、その実態はとても保守的です。これは、宇宙機のほとんどが打ち上げたら最後、誰も修理ができなくなってしまうからです。したがって、印象とは裏腹に、宇宙開発というのは実績のある古い部品を後生大事に使い続ける枯れた技術の世界なのです。当然、最新のIoTデバイスやAIなどを衛星に乗せるような怪しげなプロジェクトは普通の大型衛星では信頼性の観点から考えられません。我々が2000年台初頭から大学レベルでの超小型衛星の開発を進めてきたのは、この様な宇宙開発の常識を打ち破り、世界に先駆けて新発見を掴み取るためです。ここでは、高エネルギー天体物理学を専攻する我々が、どうしてAIを使う小さな衛星搭載実験装置を開発しているのかについて説明します。

新しい発見領域「時間領域天文学」

星空はいつも変わらない「普遍性」の象徴になりがちですが、X線やガンマ線で見た現実の宇宙は極めて活動的です。我々の研究室では、国際宇宙ステーションに搭載されたX線全天モニタ MAXI (Monitor of All-sky X-ray Image) を使って、ブラックホールやパルサー(高速回転する中性子星)などから放射されるX線を日夜観測しています。これらの一部は数秒から数年単位という幅広いタイムスケールで放射強度を激しく変動させています。特に、1日以下の短時間現象に着目した研究は、天文学の新たなディスカバリ・スペースとして「時間領域天文学」と呼ばれ注目を集めています。望遠鏡の性能は一般的に口径、つまり大きさがものを言います。大型望遠鏡・衛星が世界中に存在する現代にあって、この様な現象が未だに解明されていないのは、いつ・どこで起こるか分からないために、小回りの効かない大型衛星の観測にはかからなかったためです。時間領域天文学は望遠鏡の自動制御、大量なデータの高速リアルタイム解析など、ロボット技術、計算機技術、AI技術によって拓けた全く新しい研究領域なわけです。

この時間領域天文学の象徴的なターゲットが「重力波現象」です。2010年以降、世界中の天文学者が重力波現象からの電磁波放射を捉えるために、広い視野を持ち、機動性の高いロボット望遠鏡システムを全世界に設置してきました。2017年8月17日に検出された重力波源(中性子星‐中性子星連星合体)からの電磁波放射は、まさに小型のロボット望遠鏡による位置速報で実現したものです。この重力波フィーバーにより、手の届く範囲の簡単に思いつく様なあらゆる観測努力はすでに為されてしまっていると言って過言ではありません。我々は、この様な観測競争の中で、限られたマンパワーと予算で独自の科学的成果を得るために、超小型衛星を使った独自の観測を目指しています(図1-1, 1-2)。

|

|

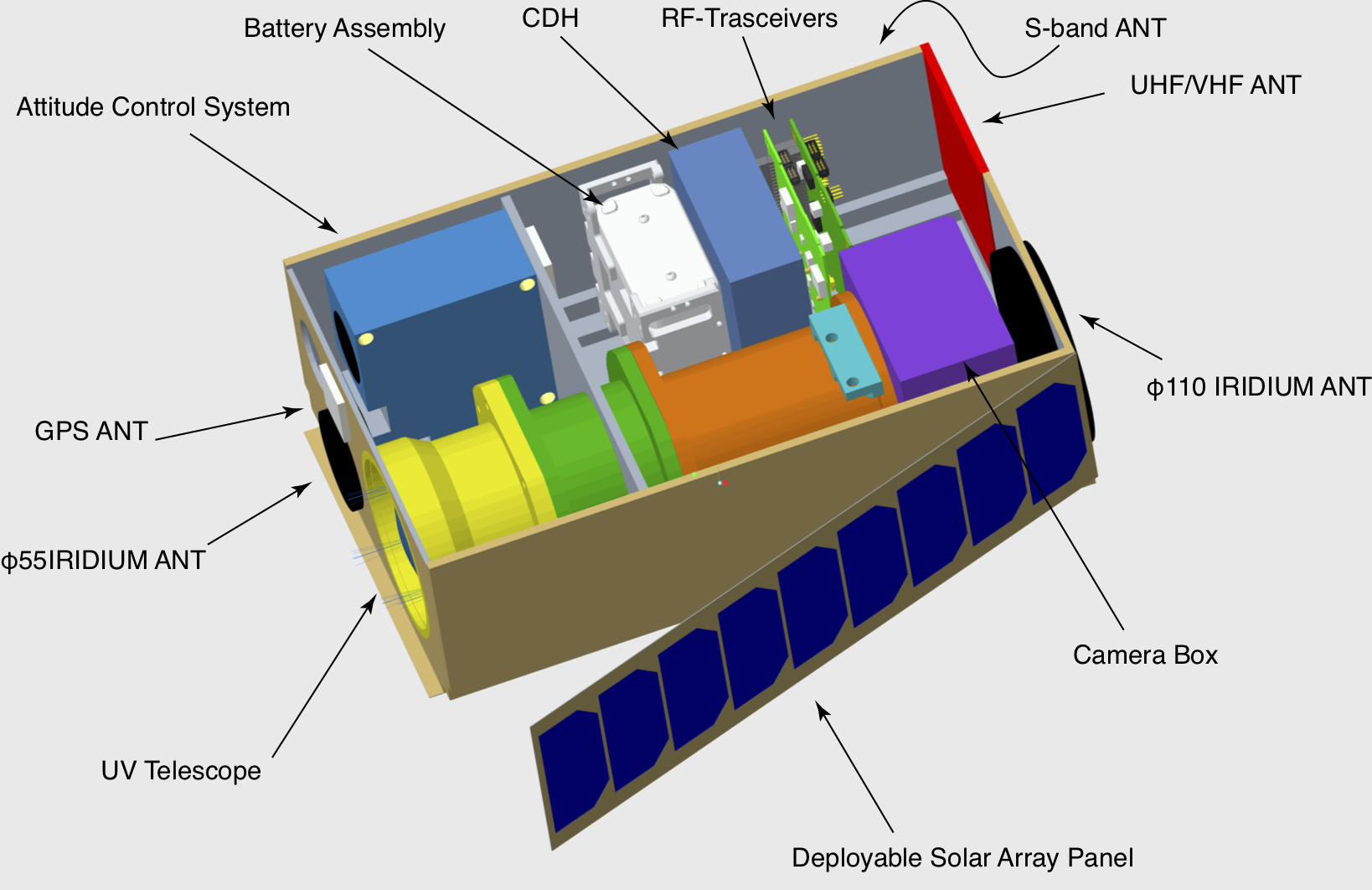

| 図1-1: Hibari衛星想像図(50kg衛星バスVersion)。2016年度衛星設計コンテスト設計大賞受賞。 | 図1-2: 6U キューブサット衛星Versionのコンポーネント配置図。116x216x366 mm^3 の空間にすべての機能を詰め込まなければならない。 |

紫外線天文学の開拓

大型望遠鏡・人工衛星がひしめく時代に、超小型衛星で何ができるのか? これは超小型衛星を作っていて常にぶつかる問題ですが、他の人がまだ見ていない方法で観測するのであればまだまだやりようはあります。いま我々が目指しているのは「紫外線」による広域探査です。

紫外線は日焼けの原因にもなっている可視光よりも短波長の(エネルギーの高い)光です。この様な光は、オゾン層や大気で吸収されてしまうため地上からは観測することができません。したがって、これを観測するためには、気球や人工衛星により大気圏外に行くしかありません。この様な技術的障壁のため、紫外線での天体活動は依然として謎に包まれています。いま現在、観測が可能な紫外線望遠鏡としては、米国のハッブル宇宙望遠鏡、Swift衛星、インドのASTROSATなどが挙げられますが、これらの視野は狭く、未知の変動天体探査には不向きです。我々は、小口径ながら大きな視野角をカバーする紫外線望遠鏡を開発し、これまでに発見されていない紫外線変動天体を発見したいと考えています。

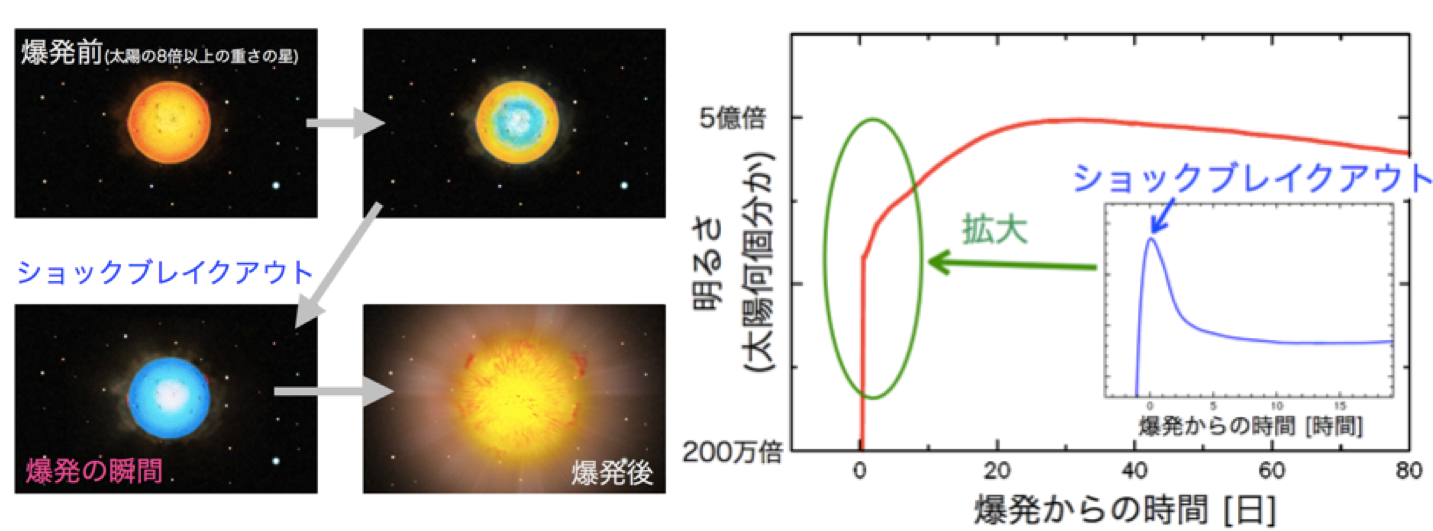

視野が広いとはいえ、いくらなんでも小さすぎないか? 大砲に豆鉄砲で戦いを挑んでどうなるの?ご指摘はごもっとも。当たり前ですが、大型衛星と同じテクノロジーに頼ったのではほとんど手も足も出ません。そこで、最新テクノロジーの登場です。我々は、カリフォルニア工科大・NASAジェット推進研究所の協力を得て、紫外線増感処理を施した裏面照射センサを用いることにしました。この技術は、従来のセンサで検出が困難だった200~300 nm 帯での検出感度を飛躍的に高めることができるため、小口径望遠鏡でも高い感度を実現することができます。我々が目指す科学目標の一つは、200メガパーセク以内で発生する重力波現象(中性子星‐中性子星合体)からの初期紫外線放射の観測であり、要求される性能は1時間で感度20等級で視野100平方度をサーベイできることです。この性能を達成できれば、重力波のみならず、星が燃え尽き爆発する瞬間の閃光「超新星ショックブレイクアウト」(図1-3)や、超大質量ブラックホール周辺での恒星の「潮汐破壊現象」の検出が期待されます。現状、この様なスペックの観測衛星は世の中に存在しておらず、我々の手で紫外線時間領域天文学を切り拓きたいと考えています。

図1-3: 超新星ショックブレイクアウトの想像図、および予想される光度曲線(©東京大学)。重力崩壊による衝撃波が恒星の光球を貫いた瞬間、衝撃波加熱により星の輝度が瞬時に跳上ある。このときの明るさは、燃え尽きた瞬間の星の姿を知る上で極めて貴重な情報源となる。

要求される技術

重力波の様な、短時間現象を捉えるために重要なことはやはり「自動化」です。数秒単位で変化する現象を発見するためには、もはや人間の手が観測や衛星運用に介在することは許されず、衛星制御、観測実行、データ解析、が高いレベルですべて自動化されている必要があります。これを実現するのが、安価に入手可能な高性能電子デバイス(IoT技術)と画像認識などの計算機科学(AI)です。

これまでの日本のX線天文衛星の場合、観測スケジュールはターゲットの座標、衛星の太陽角(発電量に効く)、運用アンテナの空き状況などを考慮して数ヶ月先まで秒単位で割り当てられおり、その計画に従って、毎日コマンド作成、衛星運用、データ受信を行って来ました。しかしながら、この方式は突然発生する天文現象に対応することが難しく、飛び入りでの観測(Time of Opportunity: TOO)は、運用当番からするとコマンド作り直しに相当し、大変な重労働になります。特に気を使うのは衛星の生死に関わる姿勢変更コマンド、それに伴うSTTの星カタログの設定で、これらの再計算、二重三重の確認作業などにより、どんなに頑張っても10時間以上の遅延が発生してしまいます。 遅延時間も問題ですが、運用のマンパワー問題も深刻です。大学で開発する衛星は開発も運用も研究室単位、つまり教員・学生あわせて10人程度で行うしかありません。これでは、突発天体を観測する前に衛星の機能維持だけで疲弊してしまいます。そこで要求されるのが、高性能な姿勢制御システムとAIを駆使した自律運用です。その要となるのがSTTです。前述のX線天文衛星に搭載されていたSTTは、姿勢を変更するたびに星の配列情報を送信する必要がありました(これは1990年台の設計であり、当時の主流方式です)。本研究では、安くて高性能なIoTデバイスを使うことで大容量メモリに星カタログを予め記録し、運用の手間がかからない第3世代のSTTを実現します。

また、観測ができたとしてもそれだけではミッションは完結しません。天体物理の解明にはあらゆる手段(マルチメッセンジャー)でターゲットを観測することが必要不可欠だからです。このため、突発天体を発見したらその座標や明るさをすぐさま地上に配信する必要があります。要求される速報の遅延時間はなんと30分以内です。日本は現状衛星間通信網を持っていませんし、一方で、大学衛星の弱点は通信系であり、自前の小さな地上局アンテナでは全てのデータを即座にダウンリンクすることはできません。この問題を解決するために、我々は人工衛星に高性能なオンボード・コンピュータを搭載し、その場で簡易解析を行ってしまい、変動している天体の情報だけを地上に送信しようと考えています(図1-4)。この様な観測の実現には、星の配列から天球座標を瞬時に推定するSTTの技術や、複数の画像から明るさが変動している天体を識別するAI技術、そして、それらを支える高性能オンボード・コンピュータの宇宙動作実証が不可欠です。

我々は、DLASプロジェクトを通して、世界初の紫外線広視野サーベイ衛星に必要な基盤技術を獲得するとともに、いままさに爆発的な発展を続けている超小型衛星とそれを利用した民間宇宙ビジネスをターゲットとして、衛星技術の民間移転・事業化を目指しています。

図1-4: 超小型紫外線衛星を起点とした全世界の望遠鏡による連携観測を目指す。このためには可能な限り早く、突発天体の位置情報を地上へ配信する必要がある。

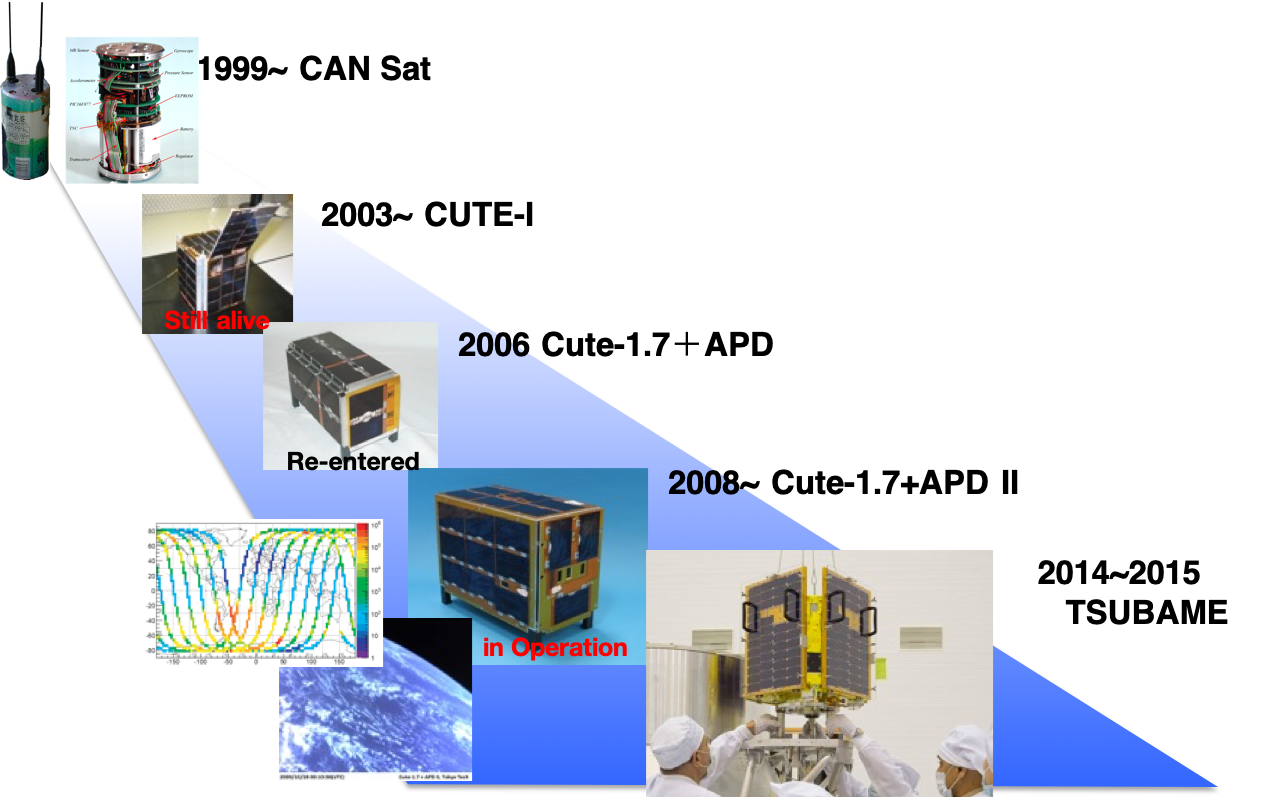

東工大大学衛星の歩み

2003年6月、10人足らずの大学院生が作った10cm角の小さな衛星 「CUTE-I」 が、それまで国家や大企業に独占されていた「宇宙開発」に革命を起こしました。当時、「おもちゃ」と揶揄されていた超小型衛星の価値を真っ先に見出したのはなんとアメリカ政府でした。あれから15年、今や天文学の国際学会でも、1000億円クラスのフラッグシップミッションと並んで、超小型衛星が取り上げられる時代になりました。また、低開発コスト・短期開発・豊富な打ち上げ頻度という特徴が、宇宙科学のみならず民間宇宙開発を後押しし、現時点で1000億円を遥かに超える宇宙市場を形成するに至っています。この、驚くべき技術革新を先導してきたグループの一つが我々東工大の超小型衛星開発チームです。

最初期に開発を牽引してきた日本の超小型衛星開発ですが、残念なことに事業化の面では海外にだいぶ遅れており、特に衛星搭載装置は国内ではほとんど手に入らない状態で、各大学が細々と内作せざるを得ない状態になっています。超小型と言っても、衛星搭載品を作るには高度な知見・技術・経験が必要であり、輸出規制があったりとなかなか思うように開発に集中できません。超小型衛星を用いた日本の民間衛星開発や宇宙科学を活性化させるためには、搭載装置の国産化が急務なのです。

図1-1: 東工大の衛星開発史。