硬X線偏光計(Hard X-ray Compton Polarimeter: HXCP)の測定原理

X線やガンマ線と物質の相互作用の一つにコンプトン散乱という反応があります。この反応では入射した光子(hν)が電子で散乱され、そのエネルギーと運動量は散乱角度θに従って散乱光子(hν')と反跳電子(e)に分配されれるのですが、hν'の散乱方位角ηの分布は入射光子の偏光に依存し、電場ベクトルに対して90°方向に散乱されやすい傾向があります(図2-1参照)。30keV以上の比較的高いエネルギーのX線(硬X線)で偏光を測定する場合、このコンプトン散乱方位角の偏光角依存性が有効です。

図2-1: コンプトン散乱の概念図

我々のX線偏光計は、まさにこのコンプトン散乱型のセンサであり、入射した光子一つ一つについて散乱方位角ηを測り、天体の偏光度を推定する方式を採用しています。天体からのX線がセンサで効率よくコンプトン散乱を起こすため、我々は散乱体として原子番号の小さなプラスチックシンチレータを、そして散乱光子の検知には原子番号が大きく感度の高いタリウム添加ヨウ化セシウム(CsI:Tl)シンチレータを採用しています。これら「シンチレータ」は、放射線と相互作用すると、受け取ったエネルギーに準じた強度の可視光蛍光を発すため、光検出器と組み合わせることで、放射線のエネルギーを測定することができます。

幾何デザインの最適化

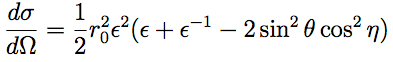

測定原理と材質が決まったところで、今度はセンサの幾何構造を決めなければなりません。コンプトン散乱の微分散乱断面積を表すクライン仁科の公式は …(式1)

…(式1)

と表され、偏光による散乱異方性の強さは散乱角θ=90°の時に最大になることが分かります。図2-2は実際にこの式から計算した微分散乱断面積の散乱角θ依存性(左)とθ=90°における散乱方位角η依存性偏光に対する感度を高めるには散乱角90°のイベントのみ検知すれば良いことになります。一方で、コンプトン散乱自体の反応断面積はθ=90°で最小になるため、この条件だとそもそもコンプトン散乱が起こりにくく、X線自体が検知し難くなってしまいます。このジレンマを解決するため、我々は実機の開発に着手する前に、入念なコンピュータ・シミュレーションを行い、センサ構造の最適化を行いました。

図2-2: (左)コンプトン散乱の反応断面積の散乱角(θ)依存性と、(右)変調強度(偏光検出感度)の散乱角(θ)依存性(常世田修論 2012)。

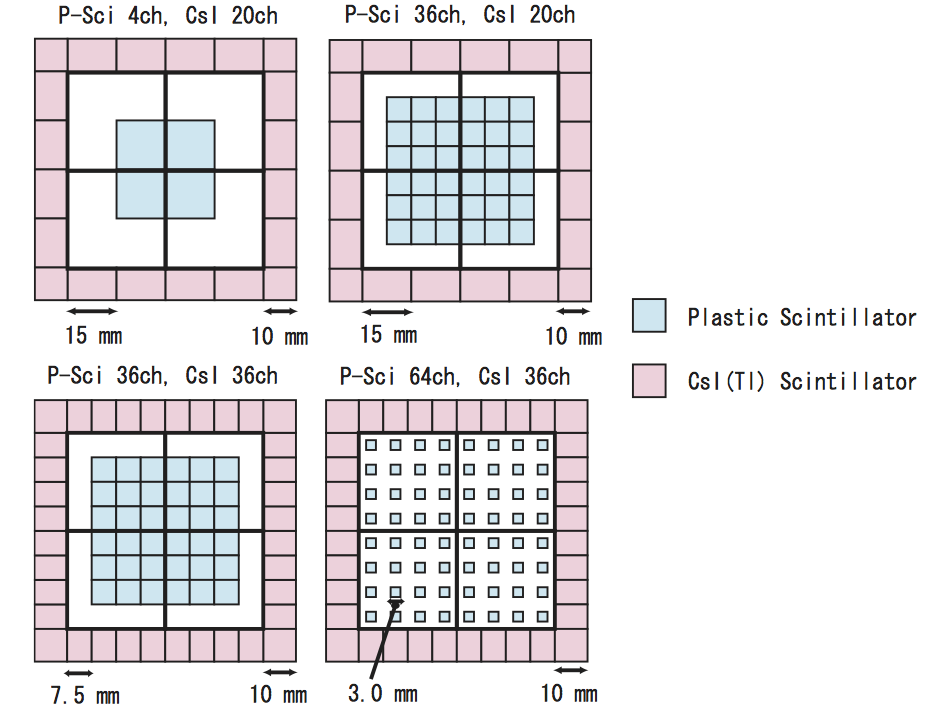

シミュレーションでは、まずメインターゲットである「ガンマ線バースト」の観測において最大の偏光測定感度を実現することを目標に、過去の観測データに基づいたべき型のエネルギースペクトルを設定し、実際のセンサで検知可能なエネルギー範囲を30keV以上として詳細な解析を行いました。シンチレータのピクセルピッチは後述するマルチアノード・光電子増倍管やアバランシェ・フォトダイオード等の寸法に制約されますが、その配置やセンサの厚み等様々なジオメトリを検討しました。最終的に、X線背景放射の影響とガンマ線バーストからの光子のトレードオフにより、49mm × 6.5mm × 6.5mm(プラスチックシンチレータ)、49x10x6.5mm(CsIシンチレータ)という現在の寸法が決まりました。

図2-3: コンピュータ・シミュレーションで検討したさまざまな幾何構造(津布久修論 2008)

図2-4: 最終的に決まった偏光計フライトモデルの3D-CADモデル (Yatsu et al. SPIE 2014)。

キーデバイスの開発

宇宙用マルチアノード光電子増倍管

TSUBAMEの限られたペイロードで出来る限り偏光検出感度を高めるため、プラスチック・シンチレータに組み合わせる光センサに、我々は位置検知可能な16chのマルチアノード光電子増倍管(MAPMT)を採用することにしました。これまで、すざく衛星をはじめとするいくつかのX線・ガンマ線天文衛星には実際に光電子増倍管が搭載されて宇宙を経験していますが、人工衛星という極めて特殊な環境下で、1000Vを超える高電圧要し、ガラス管という機械的に脆い構造を持つPMTは常に故障と隣合わせの扱いの難しい装置です。しかも、我々の使用するマルチアノードタイプのPMTはさらに複雑な電極構造を持ち、振動や衝撃に弱いことが知られているため、これまでに宇宙環境を経験したことはありませんでした。そのような中、我々は浜松ホトニクスと協力してMAPMTの耐震・耐衝撃化を行い、H-IIAロケットの打ち上げ環境にも耐えられる強化型MAPMTを開発しました (戸泉修論 2009)。

機械的な強さに加えて、偏光計の散乱体ではたった数keV程度の反跳電子を検知しなければならないため、MAPMTにはきわめて高い検出感度も要求されます。学生実験等で一般的に使用される通常グレードの光電子増倍管では、量子効率(受光面における光子-光電子の変換効率)がたかだか 20% 前後であるのに対して、TSUBAME用のMAPMTでは光電陰極にウルトラバイアルカリを採用し〜40%の量子効率を実現しています。これにより、入射光子の検出可能最低エネルギーは30keVを達成しています。

図2-5: 浜松ホトニクスと協力して開発した宇宙用MAPMT(左)と防磁処理を施し、プラスチックシンチレータを接着した散乱体ユニット(右 組み立ては河合研歴代最高のマイスターである伊藤くんが担当)

低ノイズ大面積アバランシェ・フォトダイオード

一方のCsIシンチレータの読出しには、量子効率がきわめて高い半導体検出器でありながら、結晶内で電子雪崩を起こすことで高いSN比を実現するアバランシェ・フォトダイオード(APD)を採用しています。我々東工大チームは2000年より衛星搭載を念頭においたAPDの宇宙応用開発を浜松ホトニクスと協力して行っており、基礎特性調査から、内部増幅率の温度依存性を相殺する温度補償制御法の開発、そして、超小型衛星Cute-1.7搭載用センサモジュールの開発を行い、放射線検出器として世界で始めての宇宙動作実証に成功しました。TSUBAME搭載用APDセンサユニットは、これらの開発で得られた知見をベースに短期間のうちに開発されました。またこれらの経験で得られたセンサ評価・読出しエレクトロニクス・軌道上でのオペレーション等の技術は、超小型衛星のみならず2015年に打ち上げられる日本の大型X線天文衛星 Astro-H にも応用されています。

図2-6: CsIシンチレータ(左)と浜松ホトニクス社製アバランシェフォトダイオード(中:5mm角=搭載品、右10mm角)。

APD用アナログVLSI(VATA462)

超小型衛星の実現において、センサの小型化・省エネ化はきわめて重要な問題です。これまでの地上実験では、信号の微弱なAPDからの信号処理には高性能・大電力を要するディスクリートアンプを用いて信号の読出しを行ってきました。Cute-1.7でもこれを踏襲し、高速計数に特化したディスクリートアンプを搭載しています。しかしながら、偏光計の場合、数十チャンネルの素子を同時に読み出す必要があり、たとえ1素子あたりの電力消費がたったの 100mW 程度だとしても、電源設計や熱設計に大きなインパクトを与え、衛星システムとしての設計難易度が跳ね上がってしまいます。そこで我々は小消費電力・コンパクトでありながら高性能なアナログ処理専用のVLSIを開発しました。このチップはAstro-Hに搭載されるVLSIとほとんど同じアーキテクチャを持っていますが、アナログ処理部の電気特性をゲインが高く端子間静電容量の大きなAPDに最適化してあり、従来の高性能ディスクリートアンプとほとんど互角の分光特性を発揮します。もちろん、ここで開発した半導体素子、MAPMT、そしてエレクトロニクス技術は、今後、医療用装置や環境放射線測定装置等に広く応用することが可能です。

図2-7: TSUBAME搭載用のアナログVLSI搭載基板。中央のチップが本研究で開発したVATA462。

期待される性能

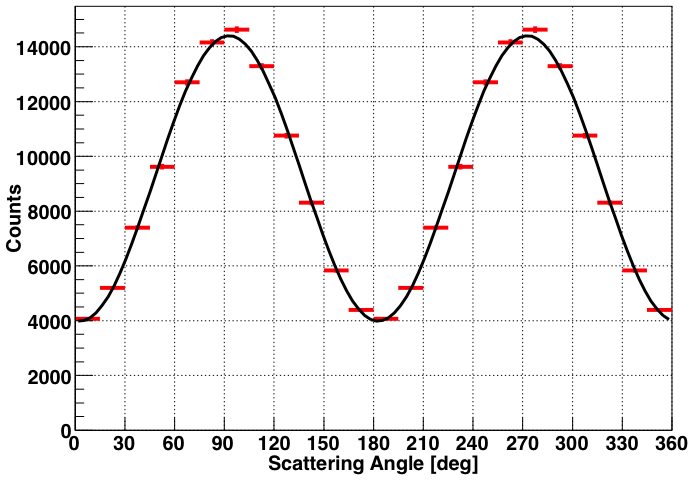

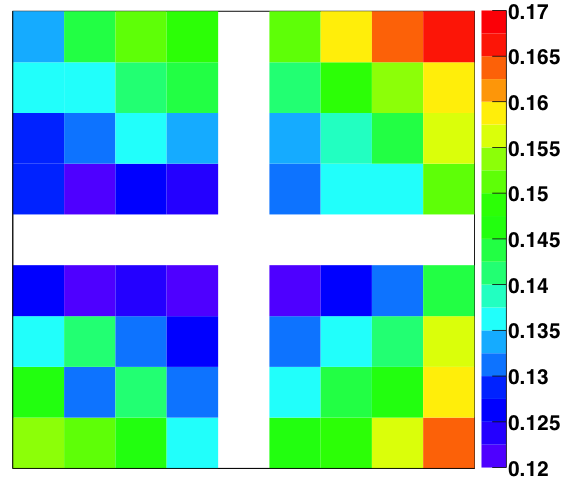

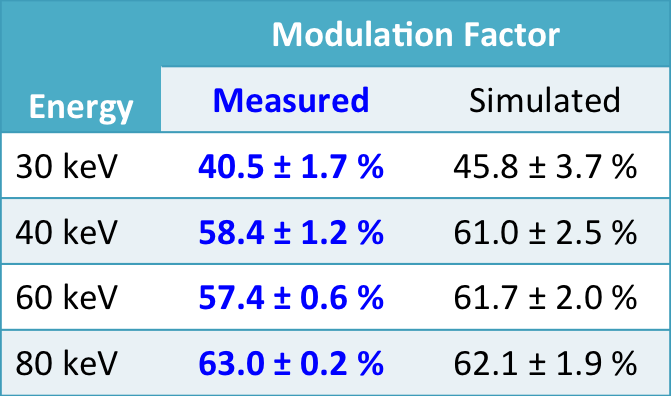

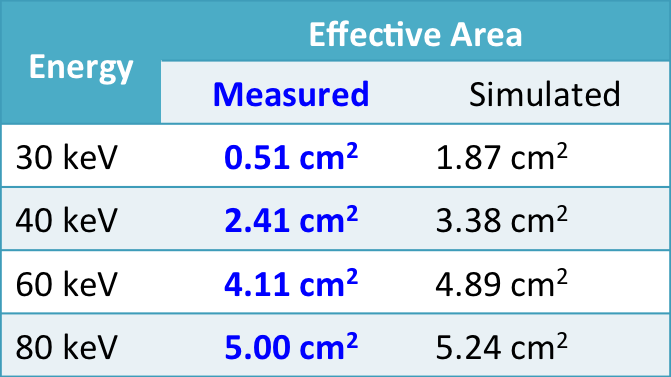

2012年には、完成した偏光計のフライトモデルをつくば市にある高エネルギー加速器研究機構の放射光実験施設KEK-PFに持ち込み、入念に性能調査を行いました。得られた検出特性は、ほぼシミュレーションの結果と一致しており、期待通りの性能が達成出来ていることが確認されました。このセンサを搭載して、打ち上げ後継続的に観測を行うことが出来れば、年間2~3発のGRBについて、検出可能最小偏光度10%(有意度3σ)の観測を実現することができます。 |

|

|

|

| 偏光に対する感度を表す変調因子(ModulationFactor) | 散乱体・吸収体同時検出イベントの頻度マップと有効面積 |